Galerie de Géologie et de Minéralogie du Jardin des Plantes à Paris

Les minéraux fluorescents : quand les pierres brillent dans le noir

Mineral & Gem 2025 : un salon minéralogique international majeur

L’histoire de la ruée vers l’or aux États-Unis

Découvrez la vanadinite : un minéral aux cristaux hexagonaux d'un rouge éclatant

La minéralogie de l'Espagne : Un trésor caché

L’histoire de la ruée vers l’or aux États-Unis

Quand l'or change le destin d'un pays

Au tournant du XIXe siècle, les États-Unis sont une jeune nation encore en pleine expansion territoriale. L'économie repose en grande partie sur l'agriculture et le commerce, tandis que les territoires de l'Ouest restent largement inexplorés par les colons européens.

Dans ce contexte, la découverte de gisements d'or constitue un événement transformateur. Elle attire non seulement les populations locales, mais également des milliers de migrants venus du monde entier. La ruée vers l'or devient un symbole de rêve et d'espoir, mais aussi de désillusion et de conflits.

Les prémices : Avant la grande ruée (1800-1847)

Bien avant la célèbre ruée vers l'or californienne de 1848, des filons sont découverts dans le sud-est des États-Unis. En 1799, en Caroline du Nord, un jeune garçon trouve une pépite de 7,7 kg dans une rivière. Ce n'est que le début d'une série de découvertes, notamment en Géorgie dans les années 1820.

Ces premières ruées restent cependant limitées en ampleur et en retentissement national. Elles posent toutefois les bases de l'extraction minière aurifère et créent un précédent pour les événements à venir.

1848 : La découverte de Sutter's Mill en Californie

Sutters Mill R. H. Vance, Public domain, via Wikimedia Commons

Le 24 janvier 1848, un charpentier du nom de James Wilson Marshall, employé par le pionnier suisse John Sutter, fait une découverte qui va bouleverser l’histoire des États-Unis. Alors qu’il inspecte les travaux de construction d’une scierie sur les rives de l’American River, près de Coloma, en Californie, Marshall remarque des éclats brillants dans l’eau. Il les collecte et les fait examiner : il s’agit bien d’or.

À cette époque, la Californie vient tout juste de passer sous le contrôle des États-Unis, à la suite de la guerre américano-mexicaine et du traité de Guadalupe Hidalgo, signé quelques semaines plus tard, en février 1848. Cette région, encore peu peuplée par les colons américains, est en grande partie composée de terres rurales, d’anciens territoires mexicains et de communautés autochtones.

John Sutter, soucieux de protéger ses terres et ses projets agricoles, tente dans un premier temps de garder la découverte secrète. Mais l'information finit par fuiter. D’abord, ce sont les habitants de la région qui affluent discrètement vers le site. Puis, les journaux californiens, notamment le California Star et The Californian, commencent à relayer la rumeur. En quelques mois, la nouvelle traverse le pays, portée par des témoignages, des lettres et des bateaux.

Le véritable tournant survient à la fin de l’année 1848, lorsque le président des États-Unis, James K. Polk, confirme officiellement la présence d’or en Californie dans un discours au Congrès, après avoir reçu un échantillon du précieux métal. Cette validation présidentielle attise l’imagination du public et légitime la ruée.

La découverte de Sutter’s Mill constitue ainsi l’élément déclencheur d’un phénomène migratoire sans précédent. Elle marque le point de départ de la plus célèbre ruée vers l’or de l’histoire américaine, transformant radicalement la Californie et redéfinissant l’équilibre économique, démographique et géopolitique des États-Unis.

1849 et l'arrivée des "Forty-Niners"

Au-dessus du col Chilkoot pendant la ruée vers l'or en Alaska National Archives and Records Administration, Public domain, via Wikimedia Commons

L’année 1849 devient emblématique avec l’arrivée massive de dizaines de milliers de prospecteurs, appelés les "Forty-Niners" en référence à cette date clé. Motivés par les récits de fortunes rapidement amassées, ces hommes — et quelques rares femmes — se lancent dans une aventure aussi incertaine que périlleuse, dans l’espoir de trouver de l’or et de changer leur destin.

Les migrants affluent de toutes parts. Des habitants de la côte Est des États-Unis, mais aussi des citoyens d’Amérique latine, d’Europe (notamment d’Allemagne, de France, d’Irlande), et de Chine entreprennent un long périple vers la Californie. Trois grandes routes s’offrent à eux : la traversée terrestre du continent par les pistes de l’Oregon ou de Santa Fe, les voies maritimes contournant l’Amérique du Sud par le cap Horn, ou le passage combiné par l’isthme de Panama, qui implique une traversée à pied dans des conditions tropicales difficiles avant de reprendre un bateau vers San Francisco.

Le voyage est semé d’embûches : maladies, naufrages, brigandages, épuisement. Les plus chanceux arrivent au bout de plusieurs mois, affamés mais pleins d’espoir. En Californie, ils découvrent un territoire en plein bouleversement, sans structures administratives solides et avec une société improvisée où règne souvent la loi du plus fort.

Le nombre de chercheurs d’or explose : on estime qu’en 1849 seulement, plus de 80 000 personnes arrivent en Californie, transformant des zones auparavant désertes en véritables cités champignons. Ces nouveaux venus ne sont pas tous des mineurs aguerris ; nombreux sont ceux qui n’ont jamais manié une pelle ou un tamis. Cette diversité humaine donne naissance à une société cosmopolite, animée par l’ambition, l’incertitude, et la quête éperdue de richesse rapide.

Cet afflux massif marque un tournant majeur dans l’histoire de l’Ouest américain, et pose les jalons de la transformation rapide de la Californie en un centre économique et politique majeur des États-Unis.

San Francisco : naissance d'une métropole

Écluse à or en bois en Californie entre 1890 et 1915 Original téléversé par Lordkinbote sur Wikipédia, Public domain, via Wikimedia Commons

Avant 1848, San Francisco — alors connue sous le nom de Yerba Buena — n’était qu’un modeste village portuaire niché sur la baie californienne. Peu peuplée, elle ne comptait qu’environ 1 000 habitants, vivant essentiellement du commerce maritime, de la pêche et de l’élevage. Mais la découverte d’or à Coloma et l’arrivée massive des "Forty-Niners" allaient bouleverser à jamais le destin de cette petite bourgade.

Dès 1849, San Francisco devient la principale porte d’entrée vers les champs aurifères de la Sierra Nevada. Grâce à sa position géographique idéale, elle accueille les navires venus du monde entier, notamment ceux en provenance de la côte Est, de l’Amérique du Sud, de l’Europe et de l’Asie. Le port se transforme en un gigantesque carrefour où débarquent chaque jour des centaines, puis des milliers de chercheurs d’or, de commerçants, d’aventuriers et de spéculateurs.

La croissance démographique est fulgurante : entre 1848 et 1852, la population de San Francisco passe de quelques centaines à plus de 36 000 habitants. Les infrastructures peinent à suivre ce rythme effréné. Des quartiers entiers sont construits à la hâte, souvent avec des matériaux de fortune. Des tentes, des baraquements en bois ou en toile s'étendent sur les collines avoisinantes. Les incendies — fréquents dans une ville majoritairement bâtie en bois — ravagent régulièrement les constructions précaires, mais chaque fois, la ville renaît avec plus d’ardeur.

Avec l’explosion de l’activité commerciale, des banques, des hôtels, des maisons de jeux, des saloons et des bordels voient le jour à un rythme effréné. La ville devient un lieu de contrastes : prospérité rapide pour certains, misère et violence pour d’autres. Le désordre règne souvent : la criminalité augmente, les tribunaux sont débordés ou inexistants, et la justice est parfois rendue de manière expéditive par des comités de vigilance auto-proclamés.

Malgré ces difficultés, San Francisco s’impose rapidement comme le centre économique, culturel et politique de la Californie. Elle devient la première ville à incarner le dynamisme et l’exubérance de l’Ouest en plein essor. Sa croissance symbolise à elle seule l’impact de la ruée vers l’or : une transformation brutale mais irrésistible, où s’entrelacent opportunité, chaos, et modernité.

La vie dans les camps miniers

Exploitation minière hydraulique à Dutch Flat, Californie, entre 1857 et 1870 Original uploaded by Lordkinbote Public domain, via Wikimedia Commons

La vie quotidienne dans les camps miniers de la ruée vers l’or californienne était marquée par la rudesse, l’imprévisibilité et un mélange saisissant d’espoir et de désillusion. Ces campements, érigés à la hâte au plus près des gisements aurifères, étaient souvent temporaires et construits avec les moyens du bord : tentes, cabanes en bois, huttes de toile ou de branchages. Ils pouvaient disparaître aussi vite qu’ils avaient été créés, au gré de la découverte — ou non — de nouveaux filons.

Les conditions de vie y étaient particulièrement rudes. L’hygiène était sommaire, les installations sanitaires quasi inexistantes, et les maladies — comme la dysenterie, le choléra ou le scorbut — faisaient des ravages. L’accès à l’eau potable, à la nourriture fraîche ou à des soins médicaux était limité. La vie s’organisait autour d’une routine éreintante : les chercheurs d’or travaillaient du lever au coucher du soleil, dans la boue, l’eau glacée des rivières ou sous un soleil accablant, maniant tamis, pelles, et batées.

Malgré ces difficultés, les camps miniers étaient aussi des lieux de sociabilité intense et de foisonnement culturel. Une diversité ethnique remarquable caractérisait ces campements : on y croisait des Américains de l’Est, des Mexicains, des Chiliens, des Chinois, des Afro-Américains libres ou affranchis, et même quelques Européens fraîchement débarqués. Si cette mixité favorisait parfois les échanges, elle engendrait aussi tensions et discriminations. Certains groupes furent exclus de zones de prospection ou soumis à des taxes spécifiques, comme les mineurs chinois ou latino-américains.

L’absence de loi formelle dans de nombreuses zones minières laissait la place à une justice souvent improvisée. Les litiges concernant les parcelles aurifères étaient fréquents, et les vols, parfois violents, courants. En réponse, les mineurs mirent en place leurs propres codes, élus des juges de camp, ou formèrent des comités pour faire respecter un semblant d’ordre.

Les distractions n’étaient pas absentes pour autant : jeux d’argent, alcools forts, spectacles ambulants, bals improvisés et lecture de journaux ou de lettres reçues du pays natal ponctuaient les longues semaines de labeur. Ces moments d’évasion constituaient des respirations essentielles dans un quotidien harassant.

En somme, la vie dans les camps miniers reflétait toute l’ambivalence de la ruée vers l’or : un monde de promesses et d’illusions, de rencontres et de conflits, de sueur et d’espoir, dans lequel les rêves de fortune côtoyaient la dure réalité de l’existence en marge du monde civilisé.

Conséquences économiques, sociales et environnementales

Carte des États-Unis (ruée vers l'or) de 1852 par Duvotenay - Geographicus - États-Unis Public domain, via Wikimedia Commons

La ruée vers l’or en Californie, débutée en 1848, eut des conséquences profondes et durables sur le développement des États-Unis. Elle transforma non seulement l’économie du pays, mais redessina également son paysage social et provoqua des bouleversements environnementaux d’une ampleur sans précédent.

Sur le plan économique, la ruée vers l’or injecta des quantités considérables de métal précieux dans les circuits financiers américains et internationaux. Entre 1848 et 1855, on estime que plus de 750 000 kilos d’or furent extraits des sols californiens. Cette manne contribua à financer les infrastructures de l’Ouest, à renforcer le système bancaire naissant, et à consolider la position des États-Unis sur les marchés internationaux. San Francisco devint un centre commercial dynamique, des routes et chemins de fer furent tracés, et l’État de Californie, admis dans l’Union en 1850, s’imposa rapidement comme une puissance économique régionale.

D’un point de vue social, la ruée vers l’or provoqua une migration de masse sans précédent. Des centaines de milliers de personnes — venues de tous horizons — convergèrent vers la Californie, bouleversant l’équilibre démographique du territoire. Cette diversité donna naissance à une société multiculturelle, marquée par le brassage des langues, des religions et des coutumes. Toutefois, cette mixité s’accompagna également de tensions, d’inégalités et de violences. Les populations autochtones furent les premières victimes de cette expansion : déplacées, massacrées ou décimées par les maladies, leur nombre chuta dramatiquement. En parallèle, les discriminations raciales se renforcèrent, notamment à l’encontre des travailleurs chinois, latino-américains et afro-américains, souvent relégués aux tâches les plus ingrates ou exclus de certains droits.

Sur le plan environnemental, l’impact fut tout aussi considérable. L’exploitation minière intensive, qu’elle soit artisanale ou mécanisée, entraîna une dégradation rapide des écosystèmes. Le creusement des rivières, l’usage de mercure pour amalgamer l’or, la déforestation massive et l’érosion des sols provoquèrent la destruction de vastes zones naturelles. Les techniques d’hydro-extraction, en particulier, causèrent de véritables ravages, modifiant le cours des rivières et ensevelissant des terres agricoles sous les gravats.

Ainsi, si la ruée vers l’or fut un moteur puissant de croissance et d’innovation, elle laissa aussi derrière elle un héritage contrasté : une expansion économique rapide, mais au prix de lourdes injustices sociales et d’un appauvrissement durable de l’environnement californien. Ce moment charnière de l’histoire américaine incarne donc à la fois le rêve de prospérité et les excès de la conquête de l’Ouest.

Et après ? D'autres ruées à travers les États-Unis

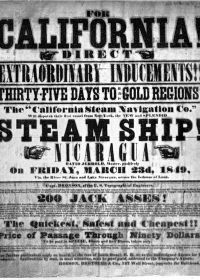

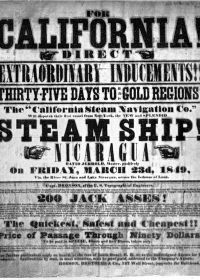

Prospectus sur la ruée vers l'or en Californie ArwinJ, Public domain, via Wikimedia Commons

Bien que la ruée vers l’or californienne soit la plus célèbre, elle ne constitue pas un phénomène isolé. D’autres découvertes aurifères ont jalonné l’histoire américaine au cours du XIXe siècle, chacune provoquant une onde de choc comparable : migrations soudaines, essor économique rapide, puis épuisement des ressources et déclin. Ces événements ont contribué à la colonisation progressive de l’Ouest et à l’affirmation de la souveraineté fédérale sur des territoires jusqu’alors peu intégrés.

Voici les principales ruées vers l’or aux États-Unis :

- Colorado (1859)

Connue sous le nom de "Pike’s Peak Gold Rush", elle attire près de 100 000 chercheurs d’or dans les montagnes Rocheuses. - Montana (1862)

Des gisements sont découverts près de Grasshopper Creek, menant à la fondation de villes comme Bannack et Virginia City. - Idaho (1860–1863)

Plusieurs ruées successives dynamisent l’économie de la région, notamment autour de Pierce et Boise Basin. - Dakota du Sud (1876)

La découverte d’or dans les Black Hills, terres sacrées pour les Lakotas, entraîne une ruée qui provoque de graves conflits avec les populations autochtones. - Klondike, Alaska (1896–1899)

Bien que situé au Yukon canadien, l’afflux massif de prospecteurs américains donne à cette ruée une dimension transfrontalière majeure, symbolisée par la ville de Nome en Alaska.

Chacune de ces ruées suit un cycle caractéristique : une découverte minérale fortuite, une migration massive de prospecteurs, une croissance explosive de campements et d’économies locales, puis un déclin inévitable à mesure que les ressources s’épuisent. Ces épisodes ont non seulement modelé le paysage économique de l’Ouest, mais ont également favorisé l’implantation durable d’infrastructures, d’administrations et de populations sur des territoires auparavant peu peuplés ou autonomes.

Héritage et fascination actuelle

L’histoire de la ruée vers l’or incarne l’un des grands récits fondateurs des États-Unis. Elle mêle espoir, individualisme, expansion territoriale, mais aussi violence, racisme et exploitation. Elle laisse un héritage ambivalent, où la fascination pour l’aventure et la fortune rapide cohabite avec les mémoires douloureuses d’une époque brutale. Aujourd’hui encore, elle nourrit la culture populaire américaine, du western au cinéma, et rappelle les origines tumultueuses du rêve américain.

mineraly.fr

mineraly.fr

mineraly.co.uk

mineraly.co.uk

mineraly.com.de

mineraly.com.de

mineraly.it

mineraly.it

mineraly.es

mineraly.es

mineraly.nl

mineraly.nl

mineraly.pt

mineraly.pt

mineraly.se

mineraly.se